신경망, 딥러닝을 공부하게 되면 가장 먼저 접하는 것이 뉴런의 구조와 시냅스의 동작입니다.

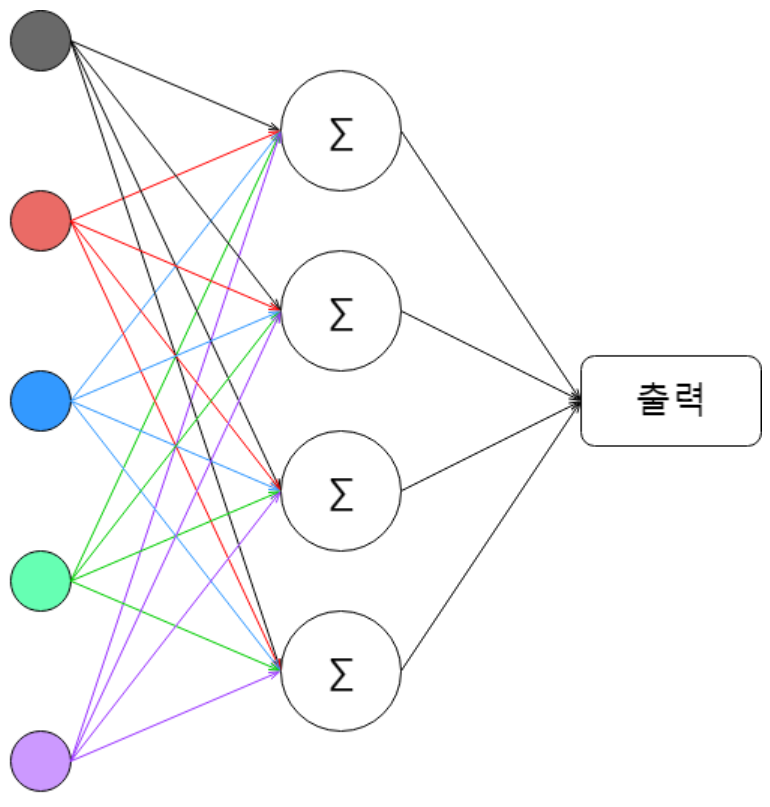

위와 같은 그림을 자주 보셨을겁니다.

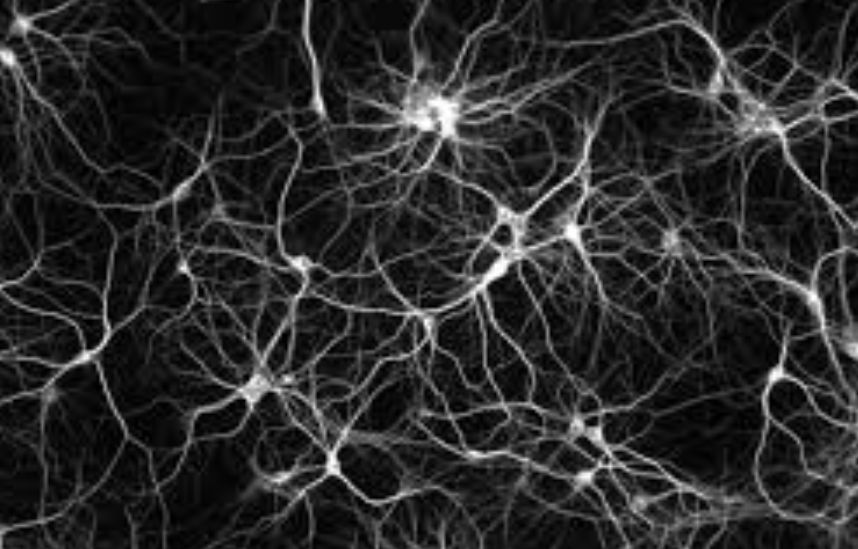

바로 뉴런의 모습과 뉴런으로 이루어지는 신경망의 모습이지요.

다양한 교재에서 뉴런의 그림이나 사진 등도 많이 볼 수 있고 시냅스라던지 관련된 용어도 많이 들을 수 있습니다.

인공지능, 딥러닝 등의 보편화로 관련 지식이 많이 퍼져 있죠.

지금부터는 위와 같은 단순한 모델이 아니라 실제로 우리 몸에서 동작하는 뉴런, 시냅스에 대해서 좀 더 상세하게 알아보도록 합시다.

| "우리 몸에서의 시냅스의 동작" 시리즈를 포스팅하면서 참고로 한 자료, 도서는 아래와 같습니다. 1. 커넥톰, 뇌의 지도 (승현준 저 / 김영사) 2. 그림으로 읽는 뇌과학의 모든 것 (박문호 저 / 휴머니스트) 3. 뇌, 생각의 출현 (박문호 저 / 휴머니스트) 4. 시냅스와 자아 (조지프 르두 저 / 강봉균 역 / 동녘사이언스) 5. 꿈꾸는 기계의 진화 (로돌포 R. 이나스 저 / 김미선 역 / 북센스) 이번 포스트 시리즈는 정확한 정보 전달을 위하여 내용이 종종 수정될 수 있습니다. |

잘 알고 계시듯이 우리 몸에서 신호를 전달하기 위한 기반이 되는 세포는 뉴런입니다.

뉴런은 우리 몸 구석구석까지 광대한 네트워크를 만들고 있는데, 이 뉴런으로 구성된 네트워크는 어떻게 우리가 생각하고, 느끼고, 기억하고, 지각할 수 있게 해 줄까요?

그림에서 보시는 것처럼 뉴런은 중심이 되는 세포체 부분과 수상돌기, 축삭 등으로 이루어져 있는데 수상돌기, 축삭 등을 신경돌기라고 합니다.

그리고 다른 일반 세포와 달리 커다란 나무처럼 아주 복잡하게 가지를 치고 있습니다.

뉴런은 왜 가지를 치고 있을까요?

그것은 뉴런의 목적에 따른 것입니다.

나무의 모습을 비교대상으로 하여 생각해 봅시다.

나무는 햇빛을 받아 광합성을 하여 양분을 생산하죠.

이를 위하여 나무는 많은 엽록소를 가지는 잎을 만들어 달고 있습니다.

이러한 잎을 최대한 많이 만들고 넓게, 촘촘하게 퍼뜨려서 땅으로 내리쬐는 햇빛을 중간에서 잡아내려고 하는 것입니다.

가지가 길고, 굵고, 많을수록 많은 잎을 달 수 있겠죠.

뉴런은 어떨까요?

뉴런의 가지는 다른 뉴런과의 접촉을 원합니다.

그럼 사방으로 뻗어있는 뉴런의 신경돌기가 그냥 뻗어있는 것이 아니라 복잡하게 얽힌 가지 사이로 지나간다면 그 가지 중 하나와 부딪힐 가능성이 훨씬 높겠죠.

그렇다면 뉴런은 왜 서로 접촉하려고 할까요?

우리 몸은 다양한 부분으로 나누어져 분업을 함으로써 생명활동을 유지하고 있습니다.

또한 더욱 안전하게 생존하기 위하여 많은 감각기관과 운동기관을 발달시켜왔습니다.

만약 우리가 길을 가다가 독사를 만난다면 도망을 치겠죠.

이때 우리의 눈에서 빛을 감지하고, 그 내용을 뇌로 보내어 독사를 인식하고, 다시 뇌에서 도망치라는 신호를 우리의 다리로 보내어 도망치도록 각 부분들은 메시지를 전달합니다.

이 메시지를 전달하는 것이 바로 뉴런입니다.

그리고 메시지를 전달하기 위하여 뉴런들은 서로 접촉할 필요가 있는거죠.

그럼 뉴런은 어떻게 메시지를 전달할까요?

위에서 본 사진처럼 신경돌기는 매우 복잡하고 무질서하게 엉켜있으며, 하나의 뉴런이 여러 뉴런과 접촉하게 되어 있습니다.

이 때, 두 개의 뉴런이 접촉하는 곳, 즉 뉴런이 서로 통신하는 지점에 시냅스라는 것이 생성됩니다.

그러나 접촉만으로는 시냅스는 생성되지 않습니다.

길게 늘어뜨려진 신경돌기가 다른 신경세포, 신경돌기 등과 스쳐지나가는 모든 곳이 시냅스가 되지는 않는다는 것이죠.

시냅스에서의 메시지 전송은 화학적인 전송입니다.

따라서 화학적인 분자를 분비하고 수용, 감지하는 기구들이 모두 존재해야 시냅스가 구성됩니다.

시냅스의 생물학적 구조를 살펴보면 아래와 같습니다.

신호를 발신하는 뉴런의 신경돌기 끝에는 신경전달물질이라고 하는 100가지 이상의 물질을 저장한 주머니가 있습니다.

그리고 신호를 수신하는 뉴런의 신경돌기 끝에는 연접후치밀질(Post Synaptic Density)이라고 하는 검은 솜털의 형태를 가진 기관이 잔뜩 나 있습니다.

이 연접후치밀질은 수용체라는 것을 포함하고 있는데, 뉴런 간 신호를 전달하기 위해서 발신 뉴런의 신경돌기에서 하나 이상의 신경전달물질을 세포 사이에 가득 차 있는 소금물 같은 액체 속으로 분비(시냅스 영역)하고, 분비된 신경전달물질은 액체속에서 떠다니며 수신 뉴런의 신경돌기에 돋아난 연접후치밀질의 수용체를 건드리게 됩니다.

신경전달물질 분자가 수용체의 분자와 부딪히면서 물질을 감지하면 수신 뉴런 내부에서 받아들인 신경전달물질을 전기신호로 변환하여 전달하게 되죠.

이런 과정을 거쳐서 실제로 각 뉴런은 서로 실제로 접촉하지 않고도 신호를 전달할 수 있게 됩니다.

대표적인 신경전달물질은 가장 흔한 글루타메이트(MSG의 형태를 가지고 있음)와 두 번째로 많은 감마아미노낙산(GABA)을 들 수 있습니다.

그 외에도 100개 이상의 신경전달물질이 발견되어 있습니다.

1954년에 발표된 논문에서는 하나의 뉴런은 하나의 신경전달물질만 분비하는 것으로 알려져 있었고, 이는 단순히 전기 신호의 강도를 전달하는 수준으로 단순화가 가능했습니다.

AI에서 사용하는 모델은 이런 기준에 맞추어진 모델이라고 볼 수 있습니다.

그러나 1976년, 하나의 뉴런이 다수의 신경전달물질을 분비할 수 있다는 것이 밝혀졌으며, 최근에는 각 뉴런들은 가지고 있는 신경전달물질을 다른 신경전달물질로 전환시키는 능력도 가지고 있음이 밝혀졌죠.

이 기준으로 봤을때, 지금 사용하는 AI의 신경망 모델은 그 능력이 극도로 제한된 단순한 모델이라고 할 수 있습니다.

다시 앞으로 돌아가서..

각 수신뉴런이 가지고 있는 신경돌기의 수용체는 자신이 특화된 물질만을 감지할 수 있습니다.

자기가 정보를 가지고 있지 않은 신경전달물질은 수용체에 부딪혀와도 그냥 무시하고 보내버리는거죠.

이런 방식을 사용하여 동일한 신호가 전달될때에는 동일한 반응을 일으킬 수 있는 것입니다.

그런데 뉴런 간의 신호전달이 화학물질에 의한 것이라면 그 화학물질을 임의로 투여하면 동일한 효과를 얻을 수 있을것 같죠?

맞습니다.

실제로 신경정신과 등에서 사용하는 약물 등은 이런 효과를 이용한 것이 많습니다.

약물을 투여하여 정신을 변화시킬 수 있다는 거죠.

그런데 문제점은 없을까요?

정확한 신경전달물질이 아닌 유사신경전달물질을 사용하는 경우에 우리 몸에서는 신호체계의 교란이 일어날 수 있는데 바로 그 이유때문입니다.

신경전달물질의 수용체를 자물쇠, 신경전달물질을 열쇠에 비유한다면 유사하지만 완벽하게 동일하지 않은 열쇠로 자물쇠를 열고자 하면 일단 자물쇠는 열리겠지만 횟수를 거듭하면서 자물쇠는 서서히 망가지겠죠.

마찬가지로 유사 신경전달물질의 투여가 잦아지면 서서히 우리 몸의 신호전달체계는 손상되게 됩니다.

대표적인 예로 담배의 니코틴은 "아세틸콜린"이라는 신경전달물질의 수용체를 활성화시킵니다. 그리고 엔젤더스트라고도 불는 마약의 일종인 "펜시클리딘"이나 P2P같은 물질은 글루타메이트 수용체를 비활성화 시킵니다.

앞에서 글루타메이트는 우리 몸에서 가장 많이 쓰이는 신호전달물질이라고 했었죠.

그렇다면 엔젤더스트를 반복적으로 투여하게 되면 글루타메이트 수용체의 비활성화가 증가하게 되고, 이로 인해 제대로 된 신호전달이 어려워지무로 인지능력의 저하 및 환각을 유발하게 됩니다.

이렇게 신호체계가 교란되다가 망가진 것이 바로 마약 중독이 되는 거죠.

그 외에도 외부에서 입수된 화학물질이 우리 몸에 영향을 미치는 자연스러운 현상의 하나인 페로몬의 효과 등을 들 수 있습니다.

'AI 기반 이론' 카테고리의 다른 글

| 입문편: 파이썬 문법 기초 (2) | 2020.06.17 |

|---|---|

| 입문편: 파이썬 환경 구축하기 (0) | 2020.06.12 |

| 입문편: 파이썬을 시작하기 위한 준비작업에 대하여 (0) | 2020.05.22 |

| 설명가능한 인공지능 (Explainable Artificial Intelligence, XAI) (0) | 2020.05.19 |

| 입문편: 왜 AI, 데이터 과학 분야에서는 파이썬을 많이 사용할까? (0) | 2020.05.05 |